[摘要] 萨迦寺向来以丰富的藏书而著称于世,其藏书种类丰富,卷帙浩繁,但其内容一直鲜为人知。2005年,随着萨迦寺被列为西藏的三大维修工程之一,在西藏自治区的统一部署下,陕西省考古研究所对萨迦北寺进行了考古清理,其中清理出了大量的古代藏书。此批藏书由写本和刻本两部分组成;文字涉及藏文、汉文和梵文;时间跨度大,从吐蕃时期一直持续到近现代;内容十分广泛,除大量的宗教文献外,还涉及不少社会文书,是研究萨迦和西藏政治、宗教、社会和文化等社会各方面历史的重要材料。有鉴于此,笔者对其中部分藏书进行了笔录和整理,便于学术界对萨迦寺藏书有一个大致的了解。

[关键词] 西藏萨迦北寺;古代藏书;种类;内容;特点

[中图分类号] G257.23(275)

[文献标识码] A

[文章编号] 1002-557(X)(2007)01-0092-14

西藏的萨迦寺历来以丰富的藏书而著称于世,其中不仅珍藏有稀世之宝贝叶经,各种孤本,而且还有长达1.45米号称世界上形制最大的图书。文种涉及藏文、梵文、汉文和其他文字,种类和卷帙浩繁,享有“第二敦煌”的美誉。从上世纪80年代改革开放以来,中央和西藏自治区对萨迦寺包括藏书在内的文物的维修和保存十分关心,并且投入了大量的人力、物力和财力,对萨迦寺的藏书进行整理和编目。萨迦寺组织人力从上世纪90年代开始就对南寺图书馆珍藏的藏书进行整理、编目。2005年,随着中央政府对西藏文物保护力度的进一步加大,西藏自治区在中央雄厚的资金的支持下,由文物、宗教等相关部门牵头,成立了包括维修萨迦寺在内的三大维修工程办公室,负责萨迦南寺的维修、北寺的考古清理和南寺藏书的整理。从2005年开始,南寺藏书的整理工作就已启动,南寺集会大殿经书架上的藏书早已被移入南寺南侧新建的萨迦寺博物馆,在每天60余人的辛勤工作之中,经书上沉积多年的灰尘被清除,用于捆扎经书的开裂或断残的皮带也逐一被替换,所有的工作都在按计划顺利地推进。尽管国内外学术界对萨迦寺丰富的藏书一直都十分关心,尤其是对藏书的种类、文种和内容,更是迫不及待。但迄今为止,萨迦寺的藏书情况一直没有公布。随着此前南寺图书馆藏书和此次集会大殿藏书整理工作的顺利展开,萨迦寺藏书的数量、文种、种类和内容等谜不仅将不解自开,而且这些珍贵的资源也将得到有效的保护、开发和利用。不过,从目前的进度来看,要实现这一目标,虽然为期不远,但仍需时日。

与赫赫有名的南寺藏书相比,萨迦北寺的藏书几乎鲜为人知。实际上,与萨迦南寺一样,北寺也有大量的藏书,规模和卷帙与南寺相比,似乎也难分伯仲。据文献和北寺最早建筑老乌策大殿(一作乌孜宁巴)的配置来看,老乌策大殿北面很早就建有一座图书馆,(注:宿白:《藏传佛教寺院考古》[M],北京:文物出版社,1996年,第100页及其线图3-10萨迦北寺部分殿堂平面示意图。)其中珍藏有丰富的藏书。上世纪50年代,参加中央文化部西藏文物调查工作组的王毅和宿白两位先生就曾亲眼目睹过它昔日的壮丽和辉煌。此外,在北寺的其他佛殿中也珍藏有为数不少的各种书籍。世人对北寺如此丰富的藏书知之甚少,主要有两个原因。一是人们对萨迦北寺了解不够深入;二是部分藏书在文革期间北寺被撤毁时被毁或被深埋于泥石之下。不过令世人欣慰的是,这些深埋在断垣残壁废墟之下的部分藏书终于在改革开放之后陆续重见天日。

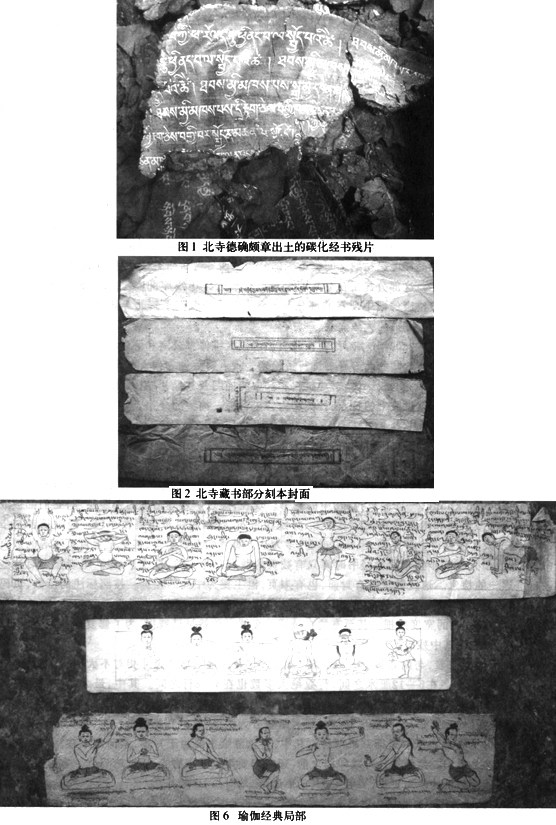

现存萨迦北寺的藏书主要由3大部分组成。第一部分为上世纪80年代萨迦寺僧人在老乌策大殿发掘时出土的经书。此次所发掘出的经书经过萨迦寺僧人简单整理、归类之后,珍藏在南寺的普巴拉康佛殿中,共200包。第二部分为陕西省考古研究所2005年在发掘德确颇章宫殿时出土的经书(参见图1)。这部分经书现在保存在萨迦寺博物馆之中,共31箱。它最大的特点是已全部碳化,并且大多支离破碎,难以整理。经过初步判断,内容多为各种偈颂的《般若波罗蜜多经》,形式多为写本,字体以楷体居多,颜色主要有金字、银字、金银字和墨字4种。页面宽度从15.8厘米至20.5厘米不等,残长在30厘米左右,行数5-10行不等。每页仍然保持了早期经书装帧痕迹,页面中部左右中心留有两个对称的圆孔,孔径多在2.5厘米左右。与此同时,在书写上仍然保存了部分古藏文的特点,如有再后加字da,ma带下加字ya等。由此可知,这些经书应为后弘期时期早期和中前期时期的作品。也就是说,其书写时间大约在10至15世纪初期之间。第三部分为陕西省考古研究所在德确颇章和老乌策大殿发掘时出土的散页和残片。这部分经书虽然不是经过焚烧后的碳化残片,但多为散页或残片,其内容不易判断。因此,南寺普巴拉康佛殿中现存的部分北寺藏书就成为我们了解北寺藏书内容的重要窗口,由此也可以窥见整个萨迦寺藏书的大致面貌。

2006年6—7月,在西藏自治区三大维修办公室和萨迦寺民管会的大力帮助下,笔者对南寺普巴拉康佛殿珍藏的北寺藏书进行了检索。重点对萨迦寺僧人整理过的零散经页进行了翻阅,并对经书的书名、版本、纸张、字体、书写材料和其中的插图及其尺寸,以及函签和页码等进行了记录和测量。下面拟将北寺这批藏书的特点、种类和内容进行逐一简要的介绍。

一、北寺部分藏书的特点

南寺普巴拉康现存近200包的北寺藏书均出自老乌孜大殿废墟之中。从宿白先生于上世纪50年代调查时所绘位置图和我们的实地调查情况来看,它们都应是位于乌孜大殿北面、与乌孜大殿相邻的图书馆(phyag-dbe-lha-khang,一译差贝拉康)中的藏书。现在,经过萨迦寺僧人的初步整理,它们都被放置在普巴拉康佛殿东面和南面的两层经书架上,分别用黄布、红布和白布包裹在一起。经过笔者初步查阅,这些经书大多保存得十分完整,但难以成套,多为从一页开始至数十页,甚至至上百页不等的散页。其中,萨迦寺僧人在初步整理这批经书时将只有数页的散页归为一类,打成了4包。笔者重点对这些散页进行了逐一的检索。这些散页既有封面、也有末页,但主要为中间的经页。按照标注的函数、页码和字体、纸张等特点,有的经页能连续拼接数张,但大多数则为单页。保存状况也不尽相同,有的十分完整,有的长度残损,有的宽度残损。甚至有的在被埋入废墟之前就早已残损,为了修复这些经页,以前使用毛线来缝缀、连接其中残破的部分。

从大小尺寸上来看,与南寺集会大殿的藏书相比,北寺这批藏书的尺寸相对不大,长度一般都在20—50厘米之间,宽度多在6—12厘米之间,行数绝大多数也在4—8行之间。其中,最大的藏书长71.5厘米,宽28.5厘米,为《般若波罗蜜多经》写本;最小的藏书长11.3厘米,宽6.8厘米。

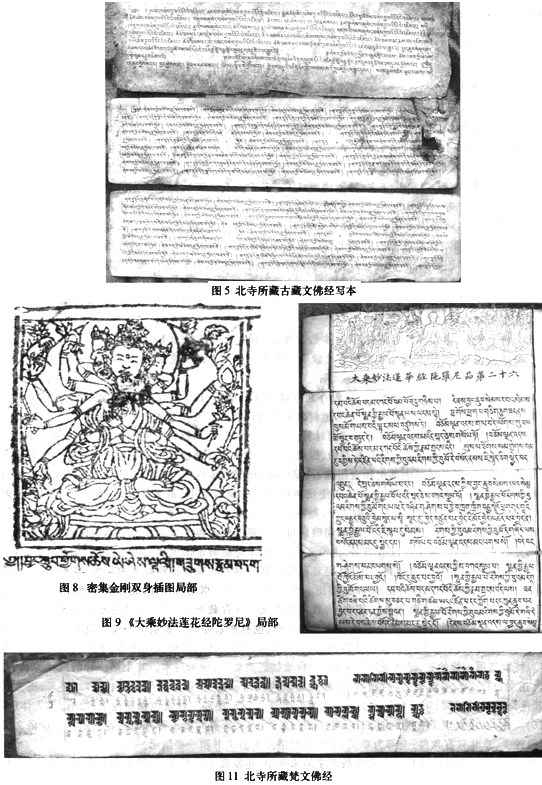

从质地来看,均为纸张,没有发现其他材料。纸张分为藏纸、宣纸和机制纸三种,绝大部分纸张为藏纸,而藏纸又分为蓝色藏纸和素面藏纸两种。其中,蓝色藏纸主要用于写本,素面藏纸在写本和刻本中都广泛使用(参见图2)。藏纸在抄写或印刷之前,通常都要用象牙来磨光,因此有砑光。宣纸使用较少,有两三例,现代机制纸的使用更少,只有一例(参见图10,见封三)。

从版本形式上来看,这批藏书主要有写本和刻本两种形式。这与萨迦寺博物馆中正在整理的南寺集会大殿中的藏书不同。据笔者调查,南寺集会大殿藏书主要为写本,到目前为止还没有发现刻本。

从版式设计上来看,大致有以下几种情况:封面中心一般为经名,经名四周绘有一周的双墨线或双黄线,呈长方形,同时在左右两侧用线隔开,分别空出一个近似于正方形的位置。正方形的大小不等,通常依据封面尺寸大小而定(参见图2)。与此同时,有的封面在经名方框外缘左端标注函数、佛经类别和页码。有的还在此位置粘贴经书函签。函签一般用纸、布和丝织品制成,通常为一至五层不等,最多的有十层。函签上一般标注该函藏书所含经书的书名和类别,以便于读者在经书架上查找。另外一种封面设计比较复杂,它将经名及其方框构图在莲花座上。不过,这种版式使用较少,只在刻本中出现过一例。封面的背面为正文部分。正文版式第一种与封面大致相同,正文也构置在双墨线或双黄线的长方形方框之中。方框上下离经页边缘通常为3—8厘米不等,左右距离约在5厘米左右,二者之间的距离总之根据经页尺寸的不同而不同。有的经页,多数为写本,同时在双墨线之间绘有一周的连珠纹。方框外缘左端通常标注函数、佛经类别和页码。第二种版式除左右两侧在近似于正方形的空白之处放置插图之外,其余相同。插图通常刻本较多,写本较少,下端通常都题写有尊像题记,其尺寸多在3-6厘米之间(参见图4,见封三;图8)。从左到右从而形成插图、正文、插图的版式。第三种变化主要出现在插图的位置上,整个版式在保存第一种版式的基础上,在版心的正中位置插放插图。大多数经书在起始部分重复经名,然后接续正文。有的经书在经名两侧构置卷草纹或缠枝纹图案,从而形成了第4种变化。此外,写本还有一个不同于刻本的显著特点:通常在版心左右两侧中心位置构置两个圆孔(skor-thig)。圆孔通常用红线或墨线绘制,中心同时标注出圆心位置,孔径也根据版心和经页尺寸的大小而不同,一般在3厘米左右。圆孔是写本佛经最初用于装帧佛经设计的,以圆心为孔,从中穿线来固定书籍各页。但发展到后来,逐渐失去了早期的功能,演变成一种纯粹的装饰纹样(参见图5)。从北寺现存写本来看,其中还能找到圆孔被实际使用过的痕迹。