学习古典诗文和书法。此后,终于从爷爷的故事和村寺的匾额中,一跃踏入更广阔的文明里。幸运的是,他还遇到一位给予他深厚学养的好老师。

学习古典诗文和书法。此后,终于从爷爷的故事和村寺的匾额中,一跃踏入更广阔的文明里。幸运的是,他还遇到一位给予他深厚学养的好老师。

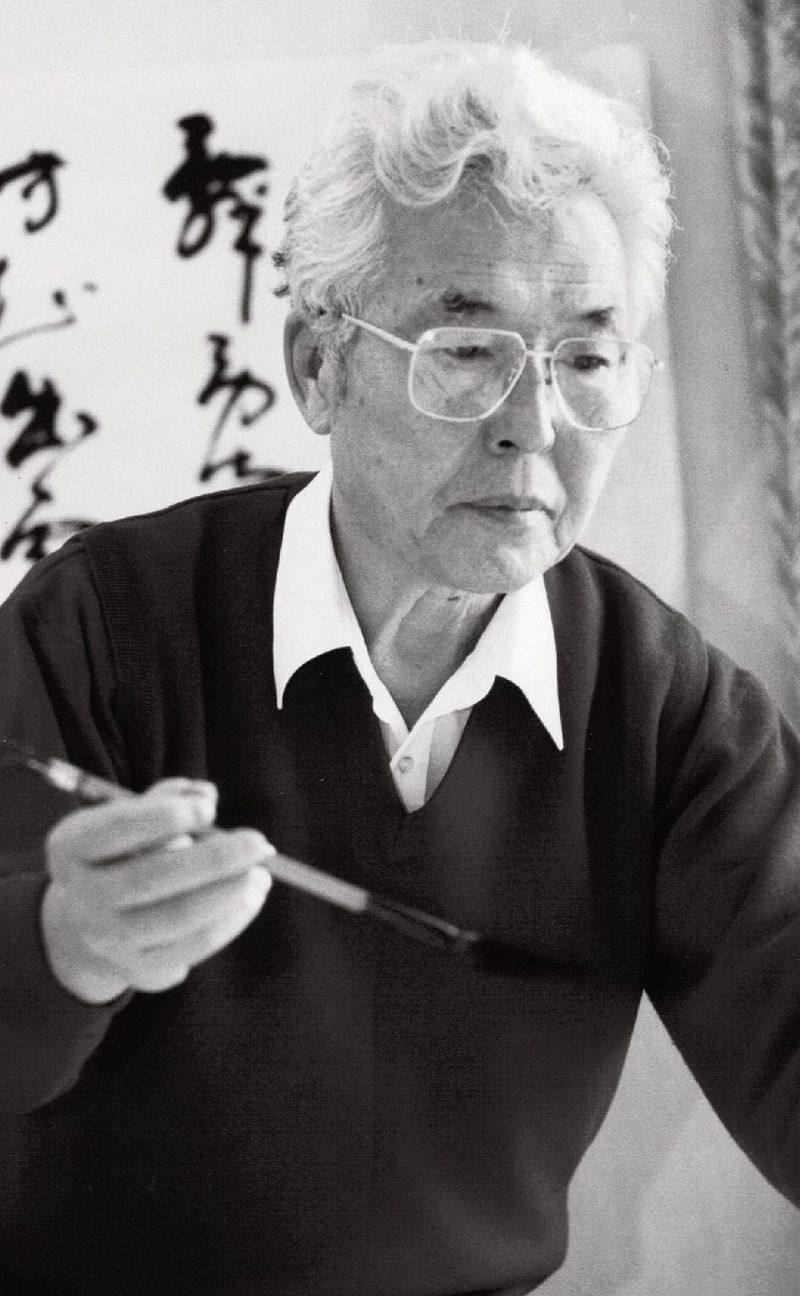

中学时,教他国文的是一位才华横溢的先生。这位先生名籍冠瀛,毕业于北京大学,其文学功底深厚,书法尤其写得好。应该说,苏平领悟书法深奥之道是从此时开始的。在籍先生看来,苏平书法还算端正有样,他缺少的是对运笔技法和规律的掌握。于是,籍先生一个一个字给他校正,除了平时悉心指导,还让他临摹名人字帖。一个寒假里,先生给他一本唐冯承素的临兰亭序帖,让他依此临摹2 0 0遍。苏平闭户,整整临摹了300遍。这样的专注使他明白,书法不仅是腕上功夫和运笔的熟练;关键还要用心,心到了笔才会到,这样写出的书法才有灵魂。

苏平的求学时期都在战乱中,他193 6年上学,次年抗日战争全面爆发,8年抗战之后又是3年解放战争。他在家乡和异地辗转迁徙,一边避难一边修习书法。时局动乱,学校停课,然而他渴望读书,渴望考学。后来,他跑去大姐夫在读的沈阳医学院寻求帮助,不料被姐夫赶出校门,从此流浪街头。最后,一位家在沈阳的同学收留了他,代价是在人家当伙计,负责担水劈柴等重活。

作为信仰与追求的艺术

1948年底,19岁的苏平进入东北电影制片厂,成为新中国最早从事电影美术的工作者。被招进电影制片厂,凭的是一手好字。招考很简单,考官问苏平有什么特长,他一下笔就把对方征服了。

进入电影制片厂,不单是结束了动荡生活,也在事业上找到了与专业相通的方向。其后几年里,他倍加珍惜时光和机遇,工作再累也不忘练习书法。他汲取名家众长,其笔下愈显功力,渐渐形成了独特的风格,楷行草隶篆无一不精,尤以行书更见风格。

1952年,苏平被调到北京电影制片厂,后转入中央新闻纪录电影制片厂,开始专业为电影题写片头、创作插图。他关于书法的理想在电影领域得到了充分实现。

他设计片头从不墨守成规,总能根据影视题材出奇创新。比如,歌舞片的字他写得潇洒飘逸;风光片的字写得轻松自如;而特别写故事片片名时,则根据不同类型的内容和情节书写。电影《白毛女》中,影片开头遒劲刚毅的“白毛女”三个大字,就是他设计与题写的;影片所有大量歌词,包括我们熟悉的“北风那个吹,雪花儿那个飘……”都是他以秀雅的小宋体一个一个字书写的。

如此,书法、绘画与影视内容合为一体,使影片的开头达到了理想的艺术效果。业内人士评论,这是他在电影美术理论探索与实践中做出的奠基性贡献。

平静的时光并没有持续多久,接下来的“文化大革命”又把他推入生活的谷底。

在此,不得不提苏平的夫人张军,二人不离不弃,共同度过了那段晦暗岁月。苏平与夫人张军称得上伉俪情深,他们相遇时,她才17岁,他也不过21岁。两人一起走过60年的人生,白发苍苍,相濡以沫。

文革时,张军被打成“国民党的特务科长”,审查五年,苏平也成了黑帮红人,两个大人被打倒,长女也在文革中夭折了。在极度的绝望中,苏平一边安慰妻子,一边借书法偷偷抒发对晦暗现世的不满。夫人张军保存着丈夫当年手抄的蔡文姬的《胡茄十八拍》,这幅手稿以小行草写成,一百零八句,字字如悲愤行走的云,殇世之情经曲他的笔墨尽情流淌。

十年文革摧毁了所有的艺术家的创造力,夺去了他们大好的生命时光,很多人因此一蹶不振。苏平的笔也在文革前后有过震颤,但他最终还是收拾好心绪,重新执稳了一支笔。

文革结束后,苏平已过不惑之年,他拿出所有精力心血对艺术进行持久的对视与对话。除了书法上的精进,在绘画上也深入探讨与研究,他擅长画松、竹、梅、兰、牡丹、花鸟……这些物象在他笔下恣意绽放,犹如生活又遇春风,美得格外有风骨,有力道。

改革开放之后,苏平曾在国内外举办数十次书画展,多次获得国内外金银大奖。当代杰出书法理论家冯亦吾先生称赞其书法:上窥“二王”下融欧虞颜褚诸家,殊古别今,自成一格;日本书法界泰斗中岛司有先生曾题词称他为“画龙点睛人”;国民党元老陈立夫赞其作品,“百看不厌,乃称真美”,无愧为才华横溢的当代“二王”。

随之书画名声日隆,他渐渐在社会上担任要职,他曾担任中国电影美术学会副会长、中国广播电影电视美术家协会副主席,中国电影基金会理事,《中国书法年鉴》副主编、菏泽牡丹画院副院长等职。公务繁忙之时,他越发珍惜时光,以充分体现自我的个性和对待艺术的态度。

在作为一个“人”的样貌上,他为人善良耿直,始终以中国读书人的样貌示人,从不为社会上浮夸的风气和流派所牵绊。一生之中,他始终恪守老老实实习书绘画,兢兢业业读书求学问。他写的《习书自序》中,回忆了自己一生研习书法的经历,慨然劝导晚辈,“习书之路无捷径,劝君面壁坐十年”。

他一心扑到书画上,日常生活都靠夫人料理,甚至连自己衣服鞋帽的尺寸都不知道。夫人张军经常问他:“你为什么这样苦自己,一天不懂得休息,就知道写字画画?”他的回答很朴实:“我一生最爱书画,为了爱人、家人和喜欢我作品的人,唯为创作出精品,才不会辜负大家对我的厚爱。”

苏平先生的大爱之心处处体现在作品中。然而,正当他的人生趋于平淡,艺术趋于很高的境界时,病魔不约再至了。2 011年,81岁的苏平先生因病医治无效,在医院平静的离去。“如果他活得再久一些,他能给后人留下更多更灿烂的艺术精品。为了艺术,他太苦了。”爱人张军难掩无限感慨。

在老先生的心里,书法是慰藉,是热爱,是痴迷,甚至信仰。老先生一生为艺术,平静或艰难之时,将艺术奉为自我救赎自我通达的神圣之事。到底,他并不苦,因为依信仰行世的人终是幸福的。